Wissenswertes Detail

Den Wald vor lauter Bäumen sehen

Waldbrand-Früherkennung

Von automatischen Waldbrand-Früherkennungssystemen bis hin zu Aufklärungsflügen: Überwachungsmaßnahmen der Länder bei Waldbrandgefahr

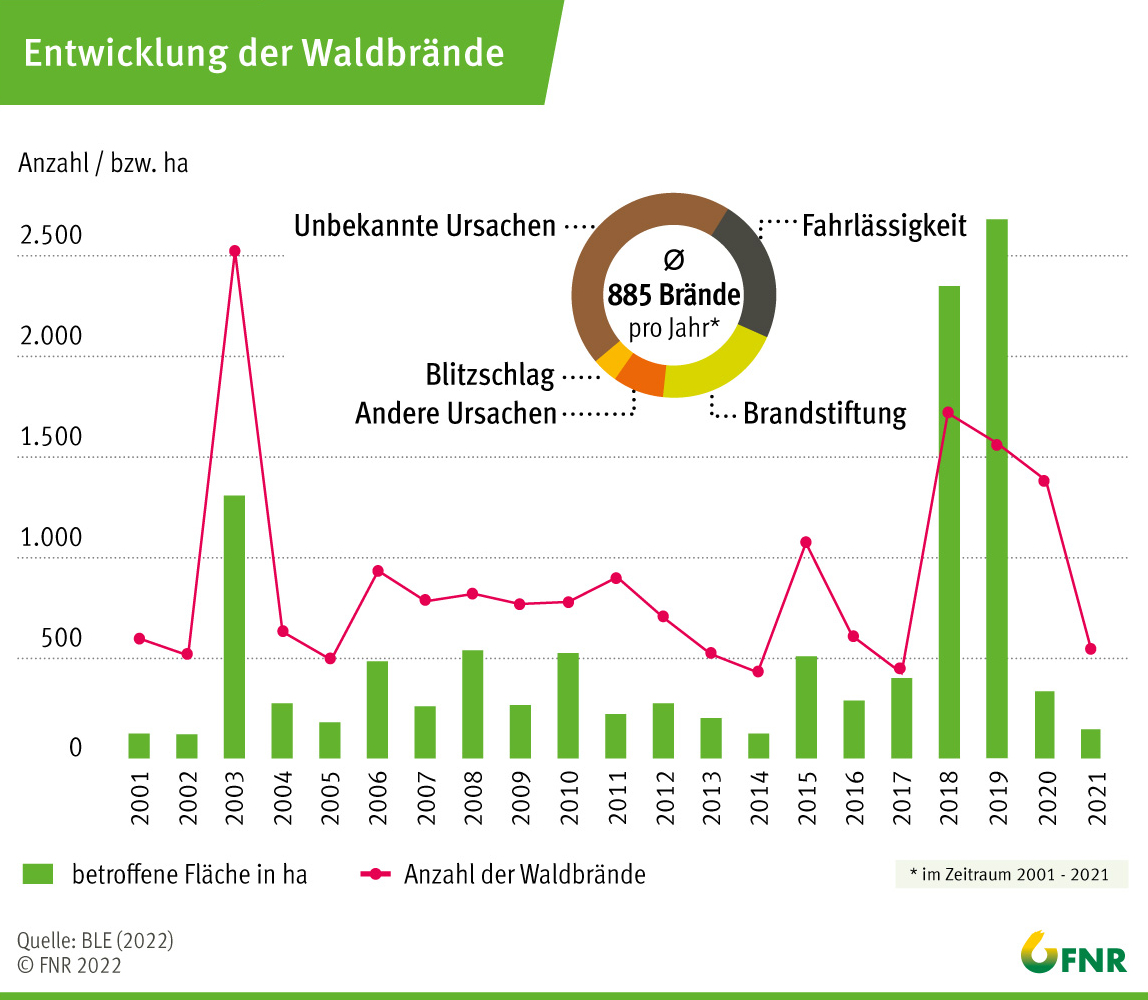

Das Thema Waldbrand hatte bis 2017 in Deutschland eine vergleichsweise geringe Bedeutung. Laut Waldbrandstatistik von 2021 brannten seit 1991 durchschnittlich 776 ha pro Jahr. Angesichts einer Gesamtwaldfläche von 11,4 Millionen ha marginale Zahlen. Die meisten Brände hatten dabei eine Schadensfläche von einem halben Hektar oder weniger – auch deshalb, weil sie schnell gelöscht werden konnten.

2017: 424 Waldbrände in Deutschland – 21.002 in Portugal

Ein Blick auf die Waldbrandzahlen Südeuropas der letzten 7 Jahre verdeutlicht die Ursache der geringen Aufmerksamkeit für deutsche Waldbrände. Zum Vergleich: 2017 brannte es 424-mal in deutschen Wäldern auf einer Gesamtfläche von 395 ha. In Portugal waren es im gleichen Jahr über 21.000 Waldbrände auf insgesamt 442.000 ha.

In den Jahren 2018 und 2019 änderten sich die Verhältnisse allerdings bedeutend: Vor allem durch lange Dürreperioden schnellten Brandzahl und –fläche in heimischen Wäldern in die Höhe. Bei insgesamt 1.708 Bränden waren 2018 insgesamt über 2.300 ha Wald betroffen. Auch 2019 ist als ein Jahr mit überdurchschnittlich vielen und großen Bränden in die Statistik eingegangen. Allein der Waldbrand im Juni 2019 bei Lübtheen in Mecklenburg-Vorpommern hatte eine Ausdehnung von ca. 1.300 ha.

Klimawandel begünstigt Waldbrände

Auch wenn die Waldbrandflächen in den Jahren 2020 mit 368 ha und 2021 mit 148 ha wieder stark rückläufig waren, besteht kein Grund zum Aufatmen. Denn schon 2022 wird wieder als Rekordjahr, was Waldbrände betrifft, gehandelt. Ende Juni 2022 gab es bundesweit bereits 2.800 ha verbrannte Waldfläche.

Experten sagen, dass sich im Zuge des Klimawandels Trockenperioden häufen werden und warnen vor dem, was wir bisher nur aus anderen Ländern kennen: vor Großbränden.

Heterogenität bei Waldbrand-Früherkennung

Das Thema Waldbrand hat aufgrund der unterschiedlichen Ausgangssituationen in den Bundesländern innerhalb der Landesforsten einen unterschiedlich hohen Stellenwert. Brandenburg besitzt beispielsweise aufgrund seiner ausgedehnten Kiefernwälder auf leichtem Sandboden und seines geringen Niederschlags die höchste Waldbrandgefährdung bundesweit. Mit durchschnittlich 100 Bränden pro Jahr finden etwa ein Drittel aller deutschen Waldbrände in Brandenburg statt. Weit weniger brandanfällig sind die Laubmischwälder in den Mittelgebirgslagen etwa von Hessen oder Baden-Württemberg.

Entsprechend unterschiedlich sehen die Maßnahmen der Waldbrand-Früherkennung in den einzelnen Bundesländern aus. Gebiete mit geringer Waldbrandgefährdung setzen in kritischen Phasen auf Überwachungsflüge. Dabei kommen sowohl behördlich angeordnete Flüge vom Feuerwehrflugdienst als auch Flugunternehmen und private Sportflieger zum Einsatz. Weitere Instrumente sind bemannte Wachtürme oder der Einsatz eines Waldbrandstreifendienstes. Auch öffentlichkeitswirksame Aufklärungs- und Informationsmaßnahmen werden genutzt. Sie dienen dabei nicht nur der Prävention von Waldbränden, sondern sollen die Bevölkerung sensibilisieren und bei der Identifikation von Waldbränden sowie einer frühen Alarmierung durch Anwohner und Waldbesucher helfen.

Automatisches Waldbrand-Früherkennungssystem

Als Länder mit höherem bzw. hohem Waldbrandrisiko setzen Brandenburg (gemeinsam mit Berlin), Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Sachsen und Sachsen-Anhalt auf ein Automatisches Waldbrand-Früherkennungssystem (AWFS), dem sogenannten FireWatch. Dabei handelt es sich um ein kameragestütztes, digitales Fernbeobachtungssystem, das meist auf Feuerwachtürmen oder Sendemasten installiert ist. Ein Sensor besitzt einen Erfassungsradius von 15 – 20 km und überwacht somit mindestens 70.000 ha.

Entdecken die Sensoren die typischen Grauwerte einer Rauchwolke, senden sie einen Alarm an eine Waldbrandzentrale. Dort werten speziell geschulte Forstmitarbeiter die eingehenden Meldungen aus und leiten sie im Falle eines Waldbrandes an die Leitstellen der Feuerwehr weiter. Die betreffende Feuerwehr erhält bei der Alarmierung zusätzlich die konkreten geografischen Daten des Brandherdes, die durch Kreuzpeilung exakt ermittelt werden.

Der Vorteil des Systems liegt vor allem an seiner Effizienz: bis zu 16 AWFS-Sensoren können von einer Person überwacht werden. Außerdem ist es möglich, dass Waldbrandzentralen die Kontrolle der Meldungen einer anderen Zentrale im Falle eines Ausfalls übernehmen kann. Das führt zu einer erhöhten Sicherheit auch über die Ländergrenzen hinweg.

| Baden-Württemberg: | Keine spezielle Früherkennung |

| Bayern: | Aufklärungsflüge |

| Bremen: | Keine spezielle Früherkennung |

| Berlin und Brandenburg: | 105 AWFS, zwei Waldbrandzentralen, Aufklärungsflüge |

| Hamburg: | Keine spezielle Früherkennung |

| Hessen: | Keine spezielle Früherkennung |

| Mecklenburg-Vorpommern: | 22 AWFS, eine Waldbrandzentrale, Wachtürme, Waldbrandstreifendienst |

| Niedersachsen: | 20 AWFS, eine Waldbrandzentrale |

| Nordrhein-Westfalen: | Wachtürme |

| Rheinland-Pfalz: | Aufklärungsflüge |

| Saarland: | Keine spezielle Früherkennung |

| Sachsen: | 17 AWFS, zwei Waldbrandzentralen, Wachtürme, Aufklärungsflüge |

| Sachsen-Anhalt: | 14 AWFS, drei Waldbrandzentralen, Wachtürme |

| Schleswig-Holstein: | Aufklärungsflüge |

| Thüringen: | Keine spezielle Früherkennung |

Weiterführende Informationen:

- Themendossier Waldbrand

https://www.kiwuh.de/index.php?id=14128 - Themenfeld Waldbrand – aktuelle Projekte:

https://www.kiwuh.de/presse/themendossiers/themendossier-waldbrand/themenfeld-waldbrand-aktuelle-projekte - Pressemitteilung „Deutlich weniger Wälder verbrannt“

https://www.kiwuh.de/presse/pressemitteilungen/archiv/archiv-nachricht/deutlich-weniger-waelder-verbrannt - Waldbrandstatistik

https://www.ble.de/DE/BZL/Daten-Berichte/Wald/wald_node.html - IQ FireWatch

https://www.iq-firewatch.com/de/

Pressekontakt:

Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V.

Martina Plothe

Tel.: +49 3843 6930-311

Mail: m.plothe(bei).fnr.de

Neben den Schäden für die Natur, Waldbesitzer und Anwohner gilt es auch die Notwendigkeit gefährlicher Löscheinsätze (wie hier beim Brand in Lübtheen 2019) auf ein Minimum zu reduzieren. Waldbrände müssen so früh wie möglich erkannt werden. Foto: BMEL / Mewes

Nicht nur die Anzahl, sondern auch die Waldbrandfläche nahm 2021 deutlich ab. Diese Entwicklung ist vor allem den verantwortlichen Landesstellen mit ihren Waldbrandschutzmaßnahmen zu verdanken. Brände konnten so frühzeitig entdeckt und bekämpft werden. Quelle: FNR

Waldbrände, wie dieser in der Lieberoser Heide/Brandenburg 2019, sollen durch verschiedenen Maßnahmen möglichst früh erkannt werden. Die Landesforsten setzen dabei auf unterschiedliche Methoden. Neben Aufklärungsflügen und Wachtürmen setzen die Bundesländer mit hohem Waldbrandrisiko auf ein Automatisches Waldbrand-Früherkennungssystem (AWFS). Foto: Becker, Axel/ Landesbetrieb Forst Brandenburg